Ho letto il tuo primo volume, Arpaïs, ti lascio alcune mie domande e ti ringrazio per essere qui oggi nel nostro salottino virtuale.

Buongiorno Sabrina e grazie per essere qui con noi per parlare dei tuoi libri e della tua passione. Innanzitutto, come nasce il tuo amore per la scrittura e per la Storia?

Buongiorno Sara e Cinzia e grazie per avermi invitato nel salotto di Septem Literary. È un’emozione essere qui con voi.

Come ogni bambino ho sempre amato stare ad ascoltare le favole ma, ancora di più, amavo inventarle. Penso di aver sempre avuto un diario o un quaderno dove serbare e riordinare le idee; da ragazzina, quei diari si sono trasformati in un paio di racconti pubblicati su riviste per adolescenti.

La passione per la Storia, penso sia scaturita dalle prime pagine del sussidiario delle elementari, si è accesa alle medie con l’Ivanhoe regalato dalla professoressa d’Italiano ed è esplosa al liceo grazie a uno di quei professori che tutti i ragazzi dovrebbero incontrare.

Noi italiani siamo fortunati; vivere in un paese come il nostro, un territorio incredibile e così ricco di città d’arte, educa la vista al bello e fa venir voglia di sapere qualcosa di più su quello che ci circonda. Io mi sento doppiamente fortunata; sulla mia strada ho trovato insegnanti capaci di alimentare entrambe le mie passioni.

Eppure, spesso, la vita ci porta lontano dalle nostre passioni. Poi un giorno, non puoi sapere quando, succede qualcosa e il tempo che è passato non ha più importanza. Tutto quello che hai imparato negli anni si è sedimentato in tanti strati e colori diversi e ha solo bisogno di uscire. Almeno per me, è stato così. È un po’ come tornare a casa. Conosci già la strada. Questo non vuol dire che sia facile. Ho dovuto reimparare a scrivere, ho seguito un corso di scrittura creativa presso Merlino Bottega d’Arte e, per loro, ho scritto la mia prima recensione; l’apprezzamento di quell’artista mi ha dato fiducia. Ho continuato con saggi per altre associazioni culturali ma, soprattutto, ho iniziato a studiare manuali di scrittura e a leggere generi diversi da quelli a cui ero abituata. Un romanzo è tutta un’altra storia e io ho ancora davvero tanto da imparare.

La serie di Arpaïs si compone di due romanzi… Al momento e mi chiedevo se ci sarà anche un terzo libro che ci possiamo aspettare.

Sono passati più di quattro anni tra l’uscita di Arpaïs e quella de L’Araldo: circa duecento pagine il primo, quasi, ottocento il secondo. Una bella differenza, quasi imbarazzante. Il motivo principale è che la pubblicazione di Arpaïs è avvenuta per caso. Non ci speravo proprio, non me l’aspettavo.

All’inizio, lo studio del catarismo è stato un approccio saggistico, scaturito da un desiderio personale. Solo dopo, è diventato un romanzo.

Avevo in testa il resto della storia ma era qualcosa che tenevo per me. Poi la cosa ha preso una strada diversa e, grazie a Delos Book e a Franco Forte, un file di word è diventato un libro. La seconda parte non era pronta, perché non pensavo potesse essercene neppure una prima.

Così dal 2016 al 2019 mi sono concentrata sulle connessioni tra l’Occitania e l’Italia. Un tempo ricavato negli spazi vuoti tra lavoro e famiglia, eppure indispensabile per sentirmi a mio agio tra i chiassi di Fiorenza, per incontrare gli eretici Pace e Barone de’ Baroni, Cece il pergamenaio, Cisti, il fornaio di Orsanmichele, Lamandina e molti altri, compresa Beatrice che troviamo nelle ultime pagine del primo romanzo. Un tempo necessario per conoscere la città prima di Arnolfo di Cambio, quella con un profilo diverso da quello che siamo abituati a vedere. Un tempo per traghettare l’Arno in compagnia del Ghiozzo, addentrarmi nel contado, fino a Camarti, l’odierno Bagno a Ripoli, e bussare alla porta di Albizo Tribaldi de’ Caponsacchi e della moglie Adelina, sedermi alla loro tavola in compagnia dei perfetti Torsello o Gerardo da Rignano, assistere a uno dei loro sermoni.

Non potrò ringraziare mai abbastanza Ali Ribelli Edizioni per aver creduto nella mia scrittura e aver ripubblicato in una veste nuova anche “Arpaïs, la memoria della anime imperfette”. In particolare, ringrazio l’editore e autore Jason R. Forbus e Noemi Cianciaruso che si è occupata dell’editing.

Ho sempre pensato che L’Araldo fosse la conclusione di un lungo viaggio. Eppure, mentre stavo scrivendo le ultime pagine e mi ripromettevo di chiuderlo in modo definitivo sono, diciamo, inciampata in un nuovo documento. Per non cadere in tentazione, l’ho spostato dalla scrivania a una mensola molto alta ma, anche da lassù, continua a sbrilluccicare e ammiccare in modo insistente. Insomma, sembra proprio che l’eresia catara non voglia uscire di scena.

Sempre in relazione ad Arpaïs, io amo profondamente il periodo dei Catari, mi chiedevo cosa ti ha spinto a studiarli? Cosa rappresentano per te?

La passione per i catari è nata con i corsi “Storia della chiesa” e “Storia del cristianesimo antico”. È stato un po’ come riuscire a puntare una lente di ingrandimento su un dettaglio rimasto sfuocato.

Venire a sapere che il “Liber de duobus Principiis” era stato scoperto presso la Biblioteca Nazionale di Firenze, nel 1939, ha fatto crescere in me il desiderio di provare a tirare un filo rosso tra l’Occitania e il mio territorio. Se penso a tutte le volte che sono stata in Provenza, sui Pirenei, ad Andorra. Non mi sono mai soffermata nei dipartimenti dell’Ariège o dell’Aude, semplicemente ci ho girato intorno. Che strano a ripensarci oggi.

Comunque, dopo quegli esami, sono andata nel sud-ovest della Francia. Volevo vedere di persona quei luoghi, respirare quell’aria, vedere il mondo dal pog di Montségur. Essere lì è stato fondamentale anche per la ricostruzione del castrum.

Tornare a casa e trovare documenti che attestano la presenza di catari proprio nella mia zona, mi ha fatto vedere la mia Firenze con un occhio nuovo. In fondo, conoscere la storia dei bons homes fiorentini è anche conoscere più a fondo un capitolo di storia della mia città.

Come dicevo, i primi passi verso la ricerca non avevano uno scopo finalizzato alla scrittura di un romanzo; è iniziato tutto per un’esigenza personale. Sono sempre stata attratta dalle eresie, da quel rivendicare un’origine di purezza evangelica e distinzione dalla Chiesa dei concili imperiali. Forse, avevo bisogno di andare a ritroso nel tempo e riscoprire non tanto una religione, quanto una spiritualità da sentire più mia.

L’apostolo Paolo afferma che la fede è “certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono” (Ebrei 11:1).

Quindi, la fede non ha bisogno di prove. Eppure, io continuo a cercarle. Una mia cara amica, mia ha detto che per essere una che si è allontanata dalla Chiesa, è abbastanza singolare il fatto di scrivere di tutto ciò che le ruota attorno. In effetti, la sua osservazione mi ha fatto riflettere molto.

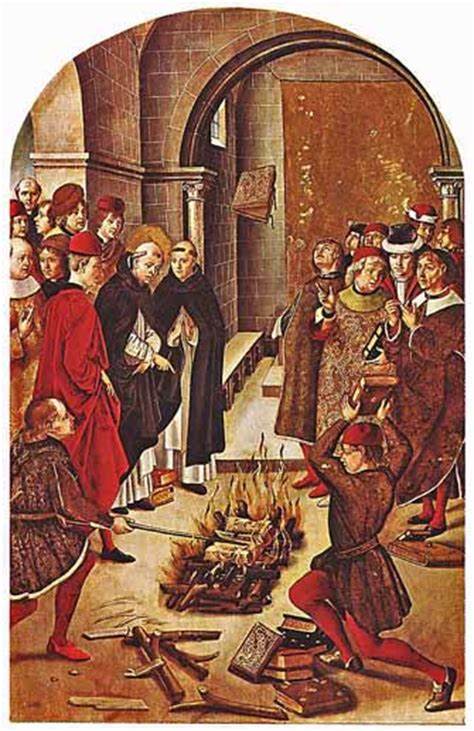

Magari, sto ancora cercando la mia strada e la scrittura è un po’ come un viaggio. Per fortuna, i roghi sono stati aboliti da tempo.

Anche il nuovo progetto a cui ho iniziato a lavorare, parla di un abate vissuto nella mia zona. Un personaggio che mi ha incuriosito parecchio.

Ora alcune domande di Cinzia Cogni che ha letto il secondo volume, L’Araldo.

La mia prima domanda o meglio curiosità, riguarda la copertina, mi ha colpito subito perché bella e originale, è una tua idea? Un dipinto reale o di fantasia?

Mi fa molto piacere sapere che ti sia piaciuta.

Volevo che la continuità tra i due romanzi emergesse anche dalle immagini delle copertine e ringrazio mio marito Nicola per avermi aiutato nella parte grafica. Per entrambe, lo sfondo è lo stesso. Ho cercato di ricreare una sorta di tessuto che avesse nella trama i motivi e i simboli principali delle due storie: il lupo, che è presente fin dalle prime pagine, l’arco, la croce occitana e il giglio di Firenze.

Elemento di contrasto è il profilo di Arpaïs che, nel primo romanzo, volge lo sguardo verso sinistra e nel secondo verso destra, sguardi opposti verso due mondi lontani solo in apparenza.

Il simbolo cataro è la colomba che però non ho inserito. Mi interessava, piuttosto, evidenziare il legame tra Occitania e Italia ed è per questo che nella prima copertina appare la sola croce occitana e, nella seconda, la stessa a metà con il giglio di Fiorenza.

Su “Arpaïs” troviamo il profilo del lupo sovrapposto a quello della protagonista; ne “L’Araldo quello dell’aquila imperiale. Due elementi indissolubili.

L’aquila è legata all’araldica della Casa di Svevia, degli Uberti e di altre famiglie legate all’Impero e, nel romanzo, assume colori diversi. La scelta del rapace per gli stemmi degli svevi viene fatta risalire a Federico I Barbarossa per la fusione tra Roma, cuore dell’Antico Impero Romano e la Germania. Per esattezza è suo figlio, Enrico VI che decide il colore nero su fondo oro: stemma della Casa reale di Svevia e del Sacro Romano Impero.

E infine, i colori. Li ho utilizzati per ricordare i nemici di Arpaïs: francesi e guelfi-papalini.

Blu in “Arpaïs”, come lo sfondo dello stemma seminato di fleurs-de-lys, simbolo della monarchia di Francia. Il primo sigillo con questa immagine è quello del principe Luigi, futuro Luigi VIII che partecipò alla crociata albigese indetta da papa Innocenzo III. Da ricordare che il Fleur-de-lys è senza stami, a differenza del giglio fiorentino che li ha.

Rosso ne “L’Araldo”, per ricordare la tinta del giglio guelfo, che corrisponde anche a quella odierna. In origine, il giglio di Fiorenza era bianco; a causa degli scontri tra fazioni, divenne il simbolo dei ghibellini. I guelfi adottarono, appunto, il rosso per distinguersi dai nemici filo-imperiali.

Anche il titolo è molto particolare, puoi spiegarci questa scelta e se è stata una decisione immediata o pensata e studiata mentre lo scriveva?

Fin dall’inizio, la scelta del titolo è stata legata ai testi che rappresentano i fondamenti del catarismo. Quando ho letto la tua domanda, sono andata a ricercare la lista che avevo fatto quando la storia era poco più che una scaletta temporale. Mi ero quasi dimenticata di quella lista. Tra gli altri, ho trovato: “Dai loro frutti li riconoscerete” e “L’albero guasto”, ricavati dal Vangelo di Matteo (7,16-18).

Alla fine, sono contenta della scelta fatta. Per entrambi i libri, mi sono ispirata alla teologia dei bons homes, mettendo al centro il loro testo sacro per eccellenza: l’Interrogatio Iohannis (apostoli et evangelistae in cena secreta regni coelorum de ordinatione mundi istius et de principe et de Adam)” o “Cena Segreta”.

Si tratta di uno scritto apocrifo, di origine bogomila, di cui esistono solo poche copie di due versioni latine, tradotte da un testo originale slavo o greco. Come specifica Francesco Zambon nel suo “La Cena Segreta, trattati e rituali catari”, è l’unico tra i pochi testi che ci sono pervenuti.

Attraverso un dialogo tra Gesù e Giovanni, il discepolo prediletto, il documento ci introduce al vero insegnamento di Cristo circa i più alti misteri della fede; per questo “l’Interrogatio” è considerata una “Rivelazione per il fedele”.

Sia “Arpaïs la memoria della anime imperfette” che “L’Araldo della Terza Parte “prendono spunto da questa “Rivelazione”. Il testo è costituito da quattro parti.

La prima rivela che in origine, Satana, era l’intendente del Padre Supremo ma, desiderando di essere simile all’Altissimo, sedusse una parte degli angeli; per questo, risponde Gesù: – Il Padre mio gli cambiò aspetto a causa del suo orgoglio: gli fu tolto lo splendore, il suo volto diventò come ferro rovente, in tutto simile a quello dell’uomo; e trascinò con la sua coda la terza parte degli angeli di Dio… Allora Satana supplicò il Padre ed Egli ebbe misericordia di lui e gli concesse di fare ciò che voleva per sette giorni. Fu così che Satana creò il mondo visibile e materiale.

La seconda spiega la creazione di Adamo ed Eva e l’imprigionamento di due angeli nei loro corpi. I due, sedotti dal serpente, danno inizio al dominio diabolico sulla terra.

La terza svela la missione del Salvatore inviato da Dio: Cristo, un angelo che discende dal Settimo Cielo attraverso l’orecchio di Maria. Egli ha due compiti: rivelare il vero Padre e insegnare agli uomini che la salvezza è possibile solo per mezzo del consolamentum, cioè il battesimo nello Spirito, contrapposto al rituale con acqua celebrato dal Battista e adottato dalla Chiesa cattolica.

Su questa terza sezione, che mette in evidenza la natura “non umana” del Salvatore, si fonda il rifiuto cataro dell’Eucarestia. “La Cena Segreta nel regno dei cieli…” è quindi una cena mistica: il pane della comunione è il Padre Nostro e il calice è il Testamento evangelico.

Le risposte di Gesù a Giovanni sono quindi verità rivelate, un velo che cade e lascia l’uomo davanti al suo vero stato, alla sua natura primordiale e alla consapevolezza di essere recluso dentro a un “guscio di materia”. Questo “annuncio”, pur terribile, dà allo stesso tempo speranza poiché conoscere la verità, permette di opporsi allo stato delle cose.

La quarta si basa sul Vangelo di Matteo e sull’Apocalisse di Giovanni.

“La terza parte” de “L’Araldo” indicherebbe, quindi, il gruppo di angeli caduti sulla terra e imprigionati in corpi umani.

Per quanto riguarda “L’Araldo”, la definizione che troviamo nel Dizionario dell’Accademia della Crusca, è la seguente: Che porta le disfide delle battaglie, e le conclusioni delle paci, e che manifesta a’ popoli i comandamenti de’ Principi, e de’ Magistrati.

Il personaggio di Arpaïs, per il suo ruolo, è memoria e testimonianza e può rappresentare la figura dell’araldo. Ma potremmo dare anche un’altra chiave di lettura e affermare che il romanzo stesso è l’araldo. Il tentativo, infatti, è proprio quello di riportare alla luce individui ed eventi caduti nella damnatio memoriae, o ricordati solo dal punto di vista di chi li ha sconfitti e cancellati dalla Storia.

Nel 1321, a Villerouge-Termenes, Guillaume Belibaste, considerato l’ultimo cataro, lanciò dal rogo la sua profezia: “Tra settecento anni questo lauro rifiorirà”. Il fatto che il libro sia stato pubblicato nel 2021 non è qualcosa di voluto ma mi ha dato molto da pensare. Il catarismo è un argomento che ha appassionato e che continua ad appassionare e non sarà certo “L’Araldo della Terza Parte” a fare grande differenza. Spero solo che sia una piccola goccia nel mare e che possa contribuire a risvegliare nei lettori l’amore o, almeno, l’interesse per una parte di storia che è anche nostra.

I due romanzi, al loro interno, sono divisi in tre parti o, meglio, tre cieli che corrispondono a tre tempi diversi.

Il primo, in Arpaïs, è: il cielo dei Dio straniero, principe di questo mondo, ovvero Satana.Siamo in Occitania. La condizione dell’uomo è sopraffatta dall’azione dell’intendente del Padre Supremo. Sono gli anni successivi alla Crociata Albigese proclamata da papa Innocenzo III e portata avanti dal re di Parigi; è il tempo dei ribelli, i faydits occitani, di San Domenico di Guzman e di Montségur.

L’Araldo, a sua volta, si divide in due parti.

La prima: Il cielo di vetro. I figli del serpente.

“L’Interrogatio Iohannis” ci svela: … e così salirono su un cielo di vetro e, appena vi furono saliti, caddero e furono perduti. Siamo nella penisola italiana. È il tempo degli inquisitori e dell’Anticristo. Papa Innocenzo IV invia Pietro da Verona in Toscana per annientare il covo di vipere che è diventata Fiorenza. È il tempo degli scontri tra il partito papale e quello imperiale, il tempo della consapevolezza e della lotta. È il tempo degli Uberti, dei Compiobbesi, dei Volognano, dei Soldanieri e dello Stupor Mundi.

E infine, la seconda parte: Il cielo del Dio legittimo. I figli dello Spirito. Sempre da “L’Interrogatio Iohannis”: … E allora sarà udita la mia voce e vi sarà un solo ovile e uno solo pastore… Satana sarà legato con tutta la sua milizia e gettato nel lago di fuoco. È il tempo della verità, delle battaglie più cruente ma anche quello della rinascita. Quest’ultimo cielo si ispira anche alla “profezia” di Gioacchino da Fiore, abate, teologo e scrittore che Dante Alighieri colloca nel XII canto del Paradiso, tra la schiera dei beati sapienti. Gioacchino era anche un visionario e, prima di morire, aveva annunciato che nel 1260 sarebbe iniziata l’età dello Spirito Santo. Una nuova Chiesa sarebbe sorta: spirituale, tollerante e avrebbe preso il posto di quella vecchia, dogmatica, gerarchica, materiale. I conflitti sarebbero stati pacificati, le guerre sarebbero state superflue, cristiani ed ebrei si sarebbero ricongiunti (pag. 708).

Ho letto che il “Liber de duobus Principiis” che ha dato il via a questo romanzo, si trova a Firenze nella Biblioteca Nazionale Centrale: hai avuto la possibilità di vederlo? Se sì, prima o dopo la stesura del romanzo?

Il ritrovamento del Liber de duobus Principiis è qualcosa che mi ha affascinato fin da subito. D’un tratto, il desiderio di trovare una connessione tra il mio territorio e l’Occitania non era più così assurda. Mi sono sempre chiesta come avesse fatto quel piccolo libriccino a finire proprio a Firenze, come fosse riuscito a sfuggire al fuoco degli inquisitori. Dobbiamo molto al padre domenicano Antoine Dondaine per la sua scoperta; riuscendo a decifrare i crittogrammi che celavano i dettagli di un consolamentum, ha reso all’umanità il più importante testo cataro scoperto fino ad oggi. Prima del 1939, quasi tutto quello che sapevamo dei catari proveniva da fonti inquisitoriali. “Il Liber” ci dà un punto di vista nuovo: quello dei bons homes.

Il documento si trova nel fondo dei Conventi soppressi della Biblioteca Nazionale. Probabilmente finito in mano agli inquisitori, era rimasto nell’archivio di qualche monastero. Nel Settecento era tra i volumi della biblioteca del convento domenicano di San Marco. Dopo la soppressione degli ordini religiosi da parte di Napoleone, passò alla Biblioteca Magliabechiana che nel 1861venne unita a quella Palatina per dare vita all’odierna Biblioteca Nazionale.

È la copia di un originale scritto nella zona del Lago di Garda, attorno al 1240, da Giovanni di Lugio, un ex monaco che aveva aderito all’eresia. Contiene, appunto, il Libro dei due princìpi e un Rituale latino.

Ho avuto la fortuna e l’onore di poterlo consultare dopo la pubblicazione di “Arpaïs, la memoria delle anime imperfette”. Colgo l’occasione per rinnovare i ringraziamenti alla BNF per avermi permesso di sfogliare, guanti alle mani, quelle preziose pagine. È stata un’esperienza emozionante, fondamentale per la stesura de “L’Araldo della Terza Parte”, sia per la descrizione del documento stesso e del suo presunto originale, sia per lo schema dei crittogrammi che ho riutilizzato nel romanzo.

Per scrivere “Arpaïs”, sono partita da Firenze per visitare l’Occitania, per andare a vedere con i miei occhi i dettagli di quella terra; un viaggio nei luoghi della crociata: Montségur, Albì, Tolosa, Carcassonne, Foix, Fanjeaux, la grotta di Niaux e la Montanha Niera, dove i faydits, i ribelli occitani si nascosero per anni. Il viaggio di ritorno verso casa è stato diverso da quelli fatti in passato: sapevo che tornavo verso una città che avrei visto con un occhio nuovo ed è davvero stato così. Una città che non era più solo quella della cupola del Brunelleschi, di Palazzo Vecchio, di Ponte Vecchio, del David di Michelangelo. Tornavo alla città dove era custodito “Il Liber de duobus Principiis”. La Firenze comunale al centro di rotte commerciali che, ancora prima dell’avvento del potere mediceo, erano solcate da mercanti che importavano ed esportavano beni preziosi e… movimenti spirituali. Movimenti che, spesso, erano in bilico tra eresia e santità. La città che propose, come molte altre a quei tempi, un rinnovamento religioso in alternativa a una Chiesa accusata di essersi allontanata dal vero insegnamento di Cristo.

Francesco d’Assisi stesso fu ospitato più di una volta tra il 1211 e il 1221, quando ancora la Regola francescana non era stata accettata ufficialmente da papa Innocenzo III, che aveva concesso, solo verbalmente, a Francesco e al suo ordine la libertà di attuarla e predicarla.

Mentre leggevo il romanzo continuavo a chiedermi: quante fonti storiche ha dovuto consultare e studiare per renderlo così credibile, per raccontare gli innumerevoli eventi storici ed i suoi vari personaggi ? Quanto tempo ha impiegato per scriverlo?

Quattro anni, tra l’uscita di Arpaïs e la fine della stesura de “L’Araldo”. Tanto tempo a scrivere e, soprattutto, a riscrivere. In realtà, la parte di ricerca “inconsapevole”, penso sia iniziata molto prima. L’incontro con i catari risale al 2008, quando ho iniziato a studiare in modo più approfondito Storia della Chiesa. Penso che la passione per i bons homes sia scaturita in quel periodo. Mai avrei pensato di scrivere un libro su di loro. Leggevo, mi documentavo solo per passione personale. E mi sono divertita davvero tanto.

Dopo “Arpaïs”, la cosa si è fatta un po’ più seria. Lo scopo iniziale era evidenziare la presenza del catarismo nella nostra penisola, che è stata molto più che zona di transizione nella fuga dalle fortezze pirenaiche in fiamme.

Mentre quel filo rosso di cui parlavamo prima, si dipanava dalla matassa, altre storie, altre strade si sono mostrate.

Quella delle Chiese catare italiane: Concorezzo, Desenzano, Mantova-Bagnolo, Vicenza, Firenze, attestata fin dal 1173 e Orvieto-Viterbo.

Quella del profilo di una Firenze sconosciuta. Una Firenze ridondante di conventicole di eretici consolati e non di opere, sculture e architetture di artisti famosi. Una città in balia delle fazioni, delle consorterie. Una Firenze molto violenta.

Quella del ruolo delle donne, della loro condizione in una società in cui gli ordini religiosi non sono stati ancora assorbiti all’interno dalla Chiesa; donne che rifiutano un matrimonio per dedicarsi alla preghiera e all’assistenza dei bisognosi come scelta di vita indipendente, contro una morale che le vuole mogli, madri, figlie. Figlie come Umiliana de’ Cerchi.

Quella dei tragitti degli esuli occitani, per esempio, quelli verso l’Aragona. Le lettere tra Arpaïs e il padre mi hanno permesso di narrare, dentro al romanzo, una seconda storia. Il “Camì dels bons homes” non è una leggenda. Fra’ Guillem Duran, il templare che, attraverso i Pirenei, riuscì a portare in salvo verso l’Aragona molti catari, è un personaggio reale. E il motivo per cui Templari occitani e catari vengono connessi tra loro, non è un mito ma realtà per il semplice fatto che quei templari, spesso, erano imparentati con i bons homes. In pochi combatterebbero contro le proprie famiglie.

E su quei sentieri, il filo rosso ha continuato a sbrogliarsi ancora di più grazie a lingue che paiono distanti e che invece uniscono: il volgare fiorentino e l’occitano, o lingua d’oc, dalla parola “oc” che significa “sì”; una minoranza linguistica tutt’oggi presente sia in Italia, in Francia e in Spagna. L’Associazione culturale Chambra d’Oc di Cuneo, che si occupa della salvaguardia, valorizzazione e promozione della lingua occitana, afferma che la lingua d’oc è ancora parlata in dodici valli; solo in Piemonte ci sono centoventi Comuni, dall’alta Val Susa alle Valli del Monregalese; e poi una piccola parte della Liguria e, in Calabria, il Comune di Guardia Piemontese.

Una lingua viva che, grazie ai versi de les chansons de geste e dei sirventesi dei trovatori provenzali, contribuì a cambiare per sempre la letteratura occidentale. Impossibile citarli tutti, ne ricordo alcuni che per me sono stati fondamentali per il romanzo: Peire Vidal che servì Raimondo V di Tolosa, Alfonso II di Aragona e forse anche Alberto Malaspina. Ricaut Bonomel che era un templare, e il genovese Percivalle Doria, poeta e vicario generale di Re Manfredi che scriveva in occitano e in volgare siciliano.

Dante stesso nella “Vita Nova” (XXV, 3-6) riconosce il ruolo dei trovatori occitani, che per rendere i loro componimenti comprensibili a un pubblico più vasto possibile, abbandonarono il latino e adottarono il volgare … E non è molto numero d’anni passati, che appariro prima questi poete volgari; che dire per rima in volgare tanto è quanto dire per versi in latino, secondo alcuna proporzione… E la cagione per che alquanti grossi ebbero fama di sapere dire, è che quasi fuoro li primi che dissero iu lingua di sì. E lo primo che cominciò a dire sì come poeta volgare, si mosse però cho volle fare intendere le sue parole a donna, a la quale era malagevole d’intendere li versi latini…

Nel libro non c’è una bibliografia. Ogni capitolo inizia con una citazione che, introduce e sostiene ciò che verrà narrato e che dà la possibilità, a chi lo desiderasse, di approfondire gli argomenti.

A mano a mano che il filo rosso si scioglieva, “L’Araldo della Terza Parte” si arricchiva di un’insolita colonna sonora fatta di sirventesi pungenti e ironici, dell’enigmatico ed evocativo Lo Boier, degli irriverenti proverbi fiorentini e della voce toccante di Athina Cenci che su note e parole di Mario Castelnuovo, interpreta “Montaperti”, in un’esecuzione così potente da spaccarti il cuore. Se leggerete il libro, ai capitoli XVII e XVIII, ascoltatela.

Come dicevo prima, si percepisce uno studio ed una ricerca storica profonda in questo romanzo, dell’ambientazione ai personaggi, eppure ha inserito una parte misteriosa, onirica e spirituale che raramente si trova in storie come questa; come mai questa scelta?

La notte porta consiglio e spesso lo fa attraverso i sogni. Nei sogni siamo liberi. Questa libertà può fare paura perché porta alla luce una parte di noi che, a volte, non vorremmo venisse fuori.

Tutto quello che accumuliamo, assorbiamo di giorno si deposita da qualche parte e, quando meno ce lo aspettiamo, riemerge. Il potere delle immagini che vengono evocate e che rimangono nella mente al risveglio, è qualcosa che non possiamo controllare.

Su quel diario di bambina, di cui parlavo poco sopra, non annotavo solo appunti e fatti vari, trascrivevo i sogni, a volte gli incubi. Avete presente quella sensazione impalpabile al risveglio? Quelle immagini così nitide quando avete gli occhi ancora chiusi e che tendono a sbiadirsi appena li aprite? E che senso di delusione e di irrisolto quando svaniscono e non rammentiamo un dettaglio della “storia”; non c’è niente da fare, non lo ricordiamo più. Almeno per me è sempre stato così. Ecco, molte delle idee del libro sono germogliate da quella sensazione, da quel limbo che evapora in un istante. Non sto parlando di visioni o chissà quali capacità … Sto parlando di quella dimensione onirica, di quel dormiveglia in cui ancora ci lasciamo andare prima che il quotidiano ci riassorba nei suoi impegni frenetici.

Al di là della mia interpretazione personale, il sogno è uno spazio intimo, fa parte dell’uomo da sempre. Uno spazio a cui abbiamo sempre cercato di dare un significato, che varia a seconda delle nostre origini, della nostra cultura e che, di conseguenza, porta con sé una “concezione pubblica” e non solo privata. Ne troviamo traccia nell’Antico Testamento, dove assume la connotazione di rivelazione divina: Dio annuncia all’essere umano eventi nefasti o lieti. E ancora, nei poemi omerici: Penolope sogna Atena (nelle sembianze della sorella) che le rivela il ritorno del figlio Telemaco. Achille, nello spazio onirico, riesce a comunicare con le anime dei defunti.

Il Medioevo si distingue dall’epoca classica perché detta le regole di ciò che è lecito sognare e ciò che non lo è. Il sogno diventa rivelatore delle pulsioni più basse perché scaturisce dalle passioni dell’uomo, ma torna a essere rivelazione divina nelle agiografie e nelle storie di re cattolici. Ne sono un esempio la Chanson de Roland, dove vengono descritti i sogni di Carlo Magno, e la leggenda su re Guntrammo o Gontrano che, grazie a una visione notturna, al risveglio riesce a trovare un tesoro.

La dimensione del sogno è pericolosa perché in bilico tra rivelazione divina e portale per il demonio e, spesso, questo aspetto viene rappresentato anche nelle opere d’arte. Ne è un esempio “Il diavolo, incubo” di Robert de Borron, in Histoire de Merlin presso la Biblioteca Nazionale di Parigi, citato da Chiara Frugoni nel suo “Vivere nel Medioevo”.

Se da una parte la ricerca storica e la costruzione dell’intreccio narrativo, tra fatti realmente accaduti e finzione, sono una parte fondamentale e funzionale al racconto, le sensazioni e le emozioni dei personaggi lo sono altrettanto.

Insomma, volendo raccontare le vite di quegli uomini e di quelle donne che vissero nella mia città nel XIII secolo, non potevo non considerare questo aspetto che per il nostro tempo, forse, assume una connotazione scaramantica ma che per loro era molto più che semplice superstizione. In fondo, l’essere umano è sempre lo stesso, con le sue paure e le sue fragilità.

Arpaïs sogna; una maledizione, un peso per lei, un dono a detta di menina. Nel tempo storico del romanzo, la capacità di “vedere” attraverso i sogni è una colpa, una tentazione, un sintomo di quell’eresia che la Chiesa deve annientare. Non a caso, i sogni dei re e degli imperatori, Carlo Magno incluso, potevano essere interpretati solo dagli ecclesiastici; gli unici in grado di saper mitigare i rischi insidiosi celati nella mente umana. Chiedete al “Monaco”. Lui scioglierà ogni vostro dubbio.

Arpaïs è un nome insolito qui in Italia, puoi dirci da dove è nata l’idea di chiamare così la protagonista?

I nomi di molti dei personaggi del primo libro li ho ricavati da “Le dossier de Montségur, Interrogatoires d’inquisition 1242-1247”, traduits, annotés et présentés par Jean Duvernoy. Attraverso le testimonianze di coloro che furono interrogati dall’inquisitore Ferrer e dai suoi successori, conosciamo la storia del castrum di Montségur, del suo impiego come sede della Chiesa catara e della risoluzione del lungo assedio. A pag. 8 inizia una lunga lista di nominativi. Tra le donne occitane, Arpaïs, era un nome molto frequente. Tuttavia, utilizzarlo per la protagonista, è stata una mia scelta.

In realtà, la bambina che ha ispirato il personaggio di Arpaïs era la figlia di Arnaud Rouquier de Belpech e di Arnaude e si chiamava Guillemette. Il padre era il medico (a volte, citato come chirurgien, altre come mèdecin) di Pierre Roger de Mirepoix, capitano delle milizie di Montségur. Nelle varie testimonianze, i nomi della famiglia Rouquier vengono citati più volte tra quelli di coloro che avevano assistito ai sermoni dei perfetti.

Il mio protagonista preferito è Farinata degli Uberti, posso chiederti quanto c’è di vero nel romanzo su questo personaggio che tu descrivi come un eroe?

Tutto o quasi. O, almeno, ho cercato di allineare la mia interpretazione ai fatti storici. La damnatio memoriae nei confronti della famiglia degli Uberti è stata piuttosto efficace. Non è semplice trovare la verità storica per un personaggio così odiato e amato al tempo stesso.

Manente degli Uberti, detto Farinata, figlio di Jacopo di Schiatta degli Uberti, fratello di Jacopo detto Schiattuzzo e di Neri Piccolino, consorte di Adaleita dei conti Alberti di Certaldo.

Un eroe? In effetti, per me lo è da sempre. Fin da quando, da piccola, mi fermavo davanti al Loggiato degli Uffizi, sul lato del Lungarno a fissare la statua di quell’uomo impettito che nella sua armatura, con spada e scudo gigliato alla mano, guardava oltre il Ponte Vecchio, seguendo la direzione della corrente dell’Arno. Una scultura di Francesco Pozzi piuttosto recente (1844). Ho adorato “Il cavaliere del Giglio” di Carla Maria Russo e sul comodino, pronto per la consultazione, tengo un fumetto di Corso Tarantino, edito dalla CE Kleinerflug con una delle immagini di Farinata che mi piace di più in assoluto. Lo consiglio agli appassionati e non.

Per un ritratto più classico si veda: Andrea del Castagno (Uffizi 1457); Gustave Doré (1885), Giuseppe Sabatelli (1842-Palazzo Pitti),

Le origini romane della casata riportate nelle Cronache di Giovanni Villani sembrerebbero vere, ma siamo in un periodo in cui ogni famiglia cercava di dare spessore al proprio nome con antenati illustri. Del resto, gli Uberti appartenevano alla nobiltà fiorentina da generazioni e i loro nomi erano spesso associati a cariche pubbliche di rilievo: nel 1174 un Guido degli Uberti è attestato tra i consoli della città, Uberto degli Uberti nel 1189 e nel 1194, Schiatta degli Uberti, nonno di Farinata, nel 1184 e di nuovo nel 1191.

I guelfi usarono la discendenza della casata da Catilina, come elemento negativo. Gli Uberti sarebbero stati perseguitati dall’alone funesto del romano, loro avo, e come lui condannati alla fama di ribelli e sovvertitori della res pubblica.

Eppure, di fronte all’esito umiliante di Montaperti, Giovanni Villani imputa la sconfitta di Firenze al fatto che Farinata degli Uberti fosse passato al nemico e lo avesse guidato da grande guerriero qual era. Secondo il Villani, la vittoria di Siena era solo da imputare alla presenza di un “valoroso fiorentino” che, per una volta, si era trovato nello schieramento avversario. Questo, se da una parte evidenzia la volontà del Villani di smorzare un episodio che getta onta sulla sua città, rende poco credibile il racconto. Siena non vinse certo solo per la presenza di Farinata degli Uberti. Tanti aspetti contribuirono al risultato di quella battaglia. Villani esalta la forza d’animo e il coraggio di Farinata nell’opporsi alla proposta emersa durante l’Assemblea di Empoli. Dopo Montaperti, le parti si erano riunite per decidere il futuro della città gigliata e i vincitori proposero il suo abbattimento. L’intervento di Farinata fu decisivo per la salvezza di quella che, due secoli dopo, sarebbe diventata la culla del Rinascimento.

Pochi decenni e Filippo Villani, nipote di Giovanni, ricordava solo che Manente “aveva afflitto la patria”, dava la falsa notizia che fosse morto in esilio ed evitava di citare l’intervento di Empoli.

È Dante Alighieri, nel Canto X dell’Inferno, a rendere giustizia a Farinata. Si rivolge all’Uberti con Voi, allocuzione usata solo per pochi altri nella Commedia, tra cui la Vergine e Cristo. Dante ha rispetto di Farinata, si augura che la sua discendenza possa trovare pace.

Nell’immaginario collettivo, la figura più nota del ghibellino, è proprio questa; l’ambientazione quella di una pianura con arche e tombe infuocate. E forse è anche quella che più si avvicina alla realtà; ai tempi del processo postumo di Farinata, Dante aveva già più di tre lustri ed è presumibile pensare che avesse assistito a quello scempio. Dante colloca Farinata all’Inferno, tra gli eretici, ma ce lo mostra come un valoroso difensore della patria. Il colloquio è incentrato sul tema politico e fa emergere non tanto l’aspetto fisico, quanto il carattere e la tempra morale dell’uomo. Egli “s’è dritto: da la cintola in su tutto ‘l vedrai.” e si erge “col petto e con la fronte com’avesse l’inferno a gran dispitto”.

Noi possiamo solo presupporre che Manente degli Uberti, fosse, eretico; di certo possiamo affermare che tollerasse la presenza di eretici in San Piero Scheraggio, la zona della città dove la famiglia aveva più possedimenti. In effetti, dopo il 1260, il perfetto Gerardo da Rignano e il suo socius Luca sono attestati proprio presso una casa vicino a San Firenze, dove si trovavano le dimore degli Uberti.

Vero l’anatema lanciato contro di loro durante la messa della domenica mattina: Ut domum Ubertam disperdere et eradicare digneris, te rogamus, audi nos. Il Boccaccio stesso affermerà che mai della famiglia Uberti alcuna cosa si voleva udire, se non in disfacimento e distruzione di loro. Quest’odio da parte di chi resta, non fa altro che confermare il potere e il prestigio di questa famiglia.

Abbastanza verosimile il rapporto fraterno tra Farinata, Neri, e Schiattuzzo in base alle scelte che essi fecero durante le loro vite. Vera l’amicizia tra Farinata e Chiaro Mainetti, suo braccio destro, arrestato con l’accusa di essere eretico.

Veri gli accadimenti storici, in particolare quelli del 1245 e del 1258, che non cito solo per non rivelare dettagli della storia.

Vere le condanne postume per eresia.

Vero l’albero genealogico ricavato da alcuni documenti presso l’Archivio Storico di Firenze, dalle raccolte Sebregondi e Ceramelli Papiani.

In particolare, vere le origini certaldesi di Adaleita o Adaleta, la consorte di Farinata che a volte è stata indicata come nativa di Siena. Colgo l’occasione per ringraziare la Società Storica della Valdelsa, che mi ha inviato il testamento di Albertino dei Conti Alberti di Certaldo che: nomina suoi eredi la figlia Adaleita, moglie di Manente Farinata e…

Mi ha sempre affascinato la figura di questa donna che resta a Fiorenza, nonostante tutto quello che accade alla sua famiglia. Devi essere forte per sopportare un odio così grande. Nei confronti degli Uberti c’è un vero e proprio accanimento, quasi scaramantico, se si pensa che la costruzione di quello che sarebbe stato Palazzo Vecchio, verrà iniziata sulle rovine delle loro case, ma giusto un po’ più in là, per evitare di assorbire il marciume ghibellino che avrebbe potuto risalire da quelle fondamenta e contaminare il nuovo simbolo del potere comunale. Più di tutto, si teme il simbolo che gli Uberti rappresentano.

Vera la storia del figlio Lapo, consegnato quale ostaggio al nuovo podestà (milanese).

Sono certa di aver dimenticato qualcosa.

Se venite a Firenze e capitate a Palazzo Vecchio, trattenetevi ancora un po’ per la visita ai sotterranei. Gli scavi archeologici hanno riportato alla luce Via di Bellanda, ormai sepolta dall’imponente costruzione di Arnolfo di Cambio. Tra i vari pozzi che sono stati ritrovati, vedrete anche quello di Casa Uberti. Forse, in lontananza, vi sembrerà di udire l’eco di passi decisi, lo sferragliare di una lama che esce dal fodero e magari, nella penombra, vi convincerete pure di averli visti davvero quegli occhi di ambra che sembrano voler incendiare il mondo.

Sara Valentino, Cinzia Cogni